ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

|

Номер 11-075-02 |

|

Наименование проекта Эффективные приемы подготовки ледовых трасс |

|

Назначение Повышение эффективности прокладки ледовых каналов |

|

Рекомендуемая область применения Судоходство во льдах |

|

Описание

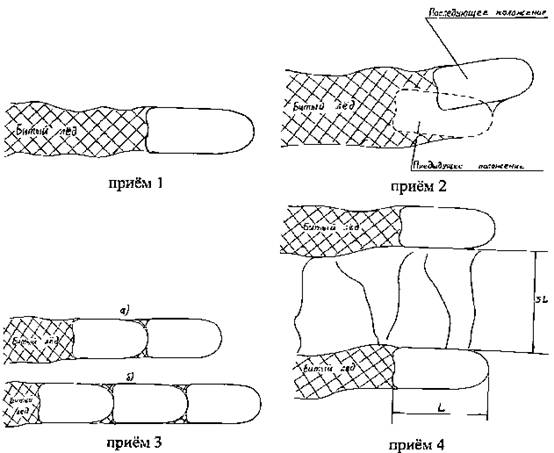

Результат выполнения научно-исследовательской работы. Проанализирован опыт работы ледоколов проекта 1191 (типа «Капитан Евдокимов») на прокладке каналов в Обской губе в весенне-летний период навигаций 1987-90 гг. Основные требования при подготовке ледовых каналов сводятся к следующему: -минимизация временных затрат на подготовку; -обеспечение достаточной ширины (не менее 2-х ширин самого крупного транспортного судна; -обеспечение радиусов поворота не менее 3-х длин самого крупного транспортного судна; -измельчение льда до размеров протяжённости 3-5 м. В указанные периоды времени на ледовых операциях были задействованы три однотипных ледокола («Капитан Евдокимов», «Капитан Чудинов» и «Капитан Мошкин»). Обская губа в весенне-летний период характеризуется запредельными характеристиками ледовых условий: толщина льда разрушенностью не более 1 балла колебалась в пределах 1.5-2.2 м; высота плотного (до 0.35 т/м 3) снежного покрова - 0.3-0.4 м; заторошенность достигала 3-х баллов. Основные приёмы ледокольных работ, которые были использованы здесь, показаны на рисунке 1.

Рис. 1 Приемы работы ледоколов

Приём 1 характерен работой одиночного ледокола «набегами» «шириной в корпус». Однако для таких льдов он оказался крайне неэффективным, т.к. сопровождался частыми и длительными (до получаса - в относительно ровном льду и до часа - в заторошенном) «заклиниваниями» ледокола. «Заклинивания» объяснялись только наличием напряжённого состояния сплошного ледяного покрова, хотя и слабого (не более 1 балла), но постоянного, что с очевидностью подтверждалось довольно быстрым сужением канала на 10-15% после его прокладки. Практически во льдах любых характеристик очень эффективной оказалась работа одного ледокола «ёлочкой» (приём 2). При этом ледокол поочерёдно закалывался то в одну, то в другую кромку канала, ширина которого получалась около 1.5 ширин ледокола, что исключало его сжатие. Увеличение скорости прокладки канала по сравнению с приёмом 1 составило не менее 50%. В ровных льдах толщиной до 1.7-1.8 м на прямолинейных участках можно рекомендовать работу ледоколов «тандемом» (приём 3а). В таких льдах «тандем» обеспечивал непрерывную прокладку канала со скоростью 3-4 км/ч. На криволинейных или заторошенных участках движение его прекращалось. Кроме того неприспособленность ледоколов для такой работы приводила к повреждениям кормовой оконечности ведущего. С учётом временных затрат на формирование/расформирование «тандема» выигрыш в скорости прокладки канала по сравнению с приёмом 2 не превысил 20 %. После нескольких неудачных попыток прокладки канала составом из трёх ледоколов (приём 3б) от этого способа было решено отказаться. Неприемлемость его обусловлена рядом причин, основными из которых являлись следующие: -повреждения кормовой оконечности головного ледокола; -длительное время на формирование/расформирование состава; -сложность управления составом с целью удержания всех ледоколов на одной линии. По последней причине такое построение ледоколов часто испытывало «заклинивания» даже при незначительных маневрах кормового ледокола. Как успешная зарекомендовала себя параллельная работа двух ледоколов (приём 4). При этом они работали «набегами» «шириной в корпус». Наиболее эффективное траверзное расстояние между судами составляло около 3-х длин ледокола. При этом длина выбега по отношению к приёму 1 увеличилась в среднем на 30-35 %, а скалывание ледового поля между ледоколами в основном происходило в траверзном направлении. Расхождение судов на большие дистанции начинало приводить к «заклиниваниям» вследствие ледового сжатия, а сближение - к сильному взаимовлиянию и опасности навала друг на друга при несогласованности маневров. Выигрыш в скорости, по сравнению с приёмом 2, не являлся существенным (около 10 %), однако ширина канала обеспечивалась за один проход при условии, что третий ледокол, идущий сзади, измельчал ледяные поля, остававшиеся после прохода головных ледоколов. Сложность выполнения такого приёма заключалась в синхронизации «набегов», что не всегда удавалось, и в результате чего первый ледокол мог на короткое время «заклиниться».

Рис.2 Распределение напряжений в ледовом поле при параллельной работе ледоколов

Попытки дать количественную оценку такой работе с использованием средствmathcad2000 показали, что оптимальное взаимовлияние ледоколов должно находиться в пределах 20 % от нагрузки сжатия, создаваемой ледоколом на кромке ледового поля. Расхождение судов на дистанцию более 4-х длин корпусов уменьшало взаимовлияние до 7-10 %, а сближение на расстояние в корпус приводило к росту взаимовлияния до 50 %. На рисунке 2 приведена картина распределения напряжений сжатия в ледовом поле при оптимальной работе ледоколов. Параллельную работу ледоколов «ёлочкой» также следует признать эффективной, т.к. она обеспечивала прирост скорости прокладки канала, по отношению к приёму 2, формирование канала за один проход и гарантировала «незаклинивание» ледоколов при несогласованности их маневров. |

|

Преимущества перед известными аналогами Более эффективные приемы работы ледоколов |

|

Стадия освоения Внедрено в производство |

|

Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |

|

Технико-экономический эффект Повышение производительности работы ледоколов, снижение эксплуатационных расходов на 200 000 руб/год |

|

Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |

|

Дата поступления материала 24.06.2002 |

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)